1. はじめに

子どもの腹膜透析(PD)は在宅で行うケースが多く、特にカテーテル接続の瞬間は親にとって緊張する場面ではないでしょうか。我が家でも「子どもが急に寝返りを打つ」「兄弟が近づいてきて焦る」といったヒヤリとする場面を経験しました。

今回は、そんなリアルな経験を踏まえ、「マニュアル接続」と「デバイス接続」それぞれのメリット・デメリット、実際の場面別の対処法をご紹介します。基本的な内容については、過去の記事(接続機器 vs マニュアル接続:メリット・デメリット徹底比較)にも詳しくまとめてありますので、あわせてご覧ください。

2. わが家のリアル体験:子どもが動いた!兄弟が接近!

腹膜透析を行っていると、接続部が清潔に保てているか気になります。特に、小さな子どもは透析の重要性を理解していないため、予期せぬタイミングで手を伸ばしたり動いたりします。我が家でも、接続の最中にこどもが動きはじめて慌てて止めたり、兄弟が「なにしてるの?」と好奇心いっぱいで近づいてきて焦ったことがあります。

こうした場面に遭遇すると「感染リスクは大丈夫かな?」と不安になりますよね。

3. 腹膜透析のカテーテル接続方法

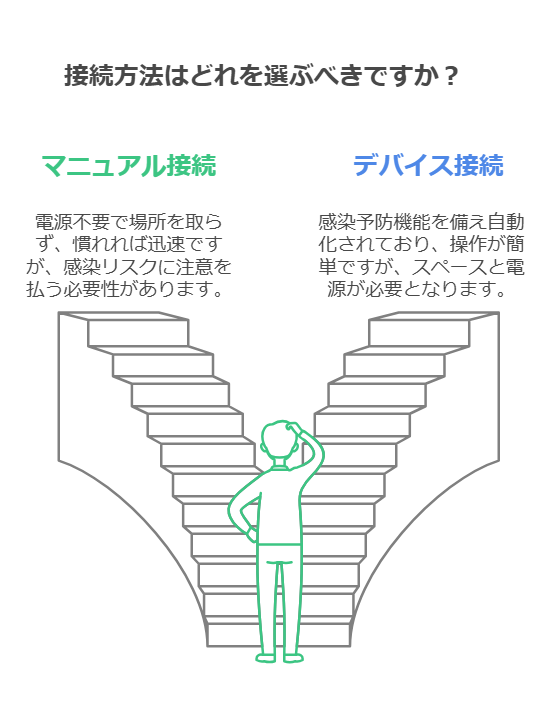

腹膜透析の接続方法には主に2種類があります。

3-1. マニュアル接続(手動接続)の特徴

- 手洗い・消毒・手袋など清潔操作を徹底し、自分の手で接続する方法。

メリット

- 電源不要で、停電や災害時でも対応可能

- 装置が不要で場所を取らない

- 慣れるとスピーディに接続できる

デメリット

- 子どもの動きによって感染リスクが高まる

- 清潔操作を間違うとトラブルに直結しやすい

- 慣れや集中力が必要なので、慣れるまでは少し大変

しかし、近年ではマニュアル接続の安全性を向上させるための製品も開発されています。例えば、テルモの「クリックセーフ」システムは、接続時に「カチッ」という音で接続完了を知らせるとともに、通液部に触れにくい二重構造を採用し、菌汚染リスクを低減しています。 また、JMSの「ZERO SYSTEM」は、クローズドシステムを採用し、接続時の感染リスクを低減する構造となっています。

3-2. デバイス接続(自動接続装置)の特徴

- 装置を使って自動的に接続する方法。最近は紫外線照射や無菌接合装置など感染予防機能がついた製品もあります。

メリット

- 接続を装置内で完結し、感染リスク低下

- 音声ガイドや表示機能で操作が簡単

- 電源不要タイプ(例:JMS社「テデタン」)もあり、このタイプは災害時でも安心

デメリット

- 一定の設置スペースが必要

- 電源依存の機種は停電時の備えが必要

- 操作に多少慣れが必要

4. 「どちらが正解?」腹膜透析の接続方法を選ぶ基準

どちらが「絶対に良い」とは言い切れません。以下の基準を参考に選択することがおすすめです。

- 子どもが透析を理解していない・動きが予測不能な場合

- デバイス接続の方が安心

- 子どもが理解し、じっと待てる環境がある場合

- マニュアル接続でも負担が少ない

- 災害時の備えを考えるならマニュアルも良い

5. 接続方法は途中で変更可能!

子どもの成長や環境の変化で柔軟に対応できることを覚えておきましょう。方法を変えることで心理的負担が軽減されるケースもあります。

主治医や看護師と相談し、自分たちに最適な方法を見つけていきましょう。

6. 腹膜透析中の感染予防と安全のための具体的な4つのポイント

- 清潔操作の徹底

- 手洗い・消毒・マスク装着は必須

- 物品を全て準備しておく

- 手順書を確認しながら操作

- 子どもの気を引く工夫

- 動画やおもちゃなどで子どもの集中を促す

- 兄弟には「終わるまで待ってね」と説明

- 落ち着いた場所・時間の確保

- 子どもがリラックスできる環境を整える

- 動線や物品配置を工夫する

- 接続部に触れてしまった場合の冷静な対応

- 焦らずに新しい物品に交換し再接続

7. まとめ

腹膜透析の接続方法にはマニュアル接続とデバイス接続があり、家庭環境や子どもの状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

- マニュアル接続:災害時に強い・短時間で可能

- デバイス接続:感染リスク軽減・操作が容易

方法の切り替えも柔軟に行い、主治医や看護師のアドバイスも活用しながら、安心できる透析生活を送りましょう。

コメント